公益財団法人川喜多記念映画文化財団

千代田区一番町18番地 川喜多メモリアルビル

映画祭レポート

◇ベルリン国際映画祭 2023/2/16-26

Internationale Filmfestspiele Berlin

| **受賞結果** | ||||

|---|---|---|---|---|

| 金熊賞 | On the Adamant (France, Japan) Nicolas Philibert | |||

| 銀熊賞 | 審査員大賞 | Afire (Germany) Christian Petzold | ||

| 審査員賞 | Bad Living (Portugal, France) Joao Canijo | |||

| 最優秀監督賞 | Philippe Garrel for The Plough (France, Switzerland) | |||

| 最優秀助演俳優賞 | Sofia Otero in 20,000 Species of Bees(Spain) Estibaliz Urresola Solaguren |

|||

| 最優秀脚本賞 | Angela Schanalec for Music (Germany, France, Serbia) | |||

| 芸術貢献賞 | Helene Louvart for the cinematography in Disco Boy(France, Italy, Belgium, Poland) Giacomo Abbruzzese | |||

| Encounter | 最優秀作品賞 | Here (Belgium) Bas Devos | ||

| 最優秀新人作品賞 | Adentro mio estoy bailando (The Klezmer Project) Leandro Koch, Paloma Schachmann |

|||

| 国際批評家 連盟賞 |

コンペ部門 | The Survival of Kindness Rolf de Heer | ||

| Encounter部門 | Here Bas Devos | |||

| パノラマ部門 | The Quiet Migration / Stille Liv (Denmark) Malene Choi | |||

|

Berlinale Camera (貢献賞) |

Caroline Champetier (France) 撮影監督 | |||

|

Honorary Golden Bear (金熊名誉賞) |

Steven Spielberg(USA)映画監督 | |||

**概観**

|

| 街の広告塔に飾られている映画祭ポスター ウンター・デン・リンデンにて |

3年近くに及ぶコロナ禍の中にあっても、夏への開催時期変更などの手段を講じて一度も中止することはなかったベルリン映画祭。しかし一昨年は時期変更、昨年はいろいろな制約もあり、参加者も渡航条件問題等から、ほぼヨーロッパの人々のみであったとのことで、アーティステックディレクター、カルロ・シャトリアンはオープニング・セレモニーにおいて、今回の映画祭を「新たな始まり」と宣言した。映画祭の会場周りでも、町中でもマスク姿はほとんど見かけず、上映会場での検温やワクチン証明書類のチェックも皆無、開放感に包まれていた。映画祭併設のフィルムマーケットも史上最高の参加者数だったとのことで、コロナ禍前同様の賑わいを見せていた。とはいえ、コロナ禍の影響は随所にみられた。スポンサー集めに苦労したであろう様子があちこちに見て取れた。コロナ禍及びウクライナ危機の影響を受けてドイツ企業も全体的に業績不振とのことで、協賛に二の足を踏んだ会社が少なからずあったという。環境に配慮という理由も間違いないのであろうが、あちこちで切り詰めの工夫が見られた。LED電気の使用もその一環で、それ自体は環境面においてはもちろん歓迎すべきことなのではあるが、煌煌と赤いライトが会場周りを彩っているかつての様子は、「お祭り感」がたっぷりで好ましかったため、青色のクールさが少々残念に思えてしまったりもした。

|

| フォーラム部門公式会場、DELPHI |

鑑賞チケットの販売はすべてオンライン化されており、チケット売り場での購入という選択肢はなくなっていた。購入にあたって列を作ることもなく、また受け取りもスマートフォンで済むという、良いことづくめのように思われたが、意外なことに市民からは不満の声も少なからず出ているという。並ぶことも映画祭参加の一環で、並んでいる間の他の購入者との情報交換や交流が年中行事化していて楽しみだったとのこと。毎回長蛇の列を見ては、気の毒な気がしていたのだが、聞いてみないと分からないものである。

致命的な打撃は、諸々の事情によりメイン会場(ベルリナーレパラスト)周辺のシネコンが使えなくなってしまい、上映会場がかなり分散してしまったことであろう。結果、会場間の移動に時間がかかるようになってしまった。できる限り多くの作品を鑑賞したい人たちには悩ましい問題である。かつては便数は少ないながらも存在していた、各会場を結ぶシャトルバスも廃止されている。この上映会場確保問題は(容易ではないだろうが)早晩解決すべき課題であろう。

|

| コロナ禍前を上回る盛り上がりを見せたマーケット |

コンペティション部門には19作品が選出された。フィリップ・ガレル、マーガレット・フォン・トロッテなどのベテラン、「新ベルリン派」クリスティアン・ペッツォルト、アンゲラ・シャーネレクといった、すでにネームバリューのあるドイツの監督に加え、フレッシュな顔ぶれもバランス良く配置されていた。そんな中で金熊賞に輝いたのはニコラ・フィリベール監督のドキュメンタリー、『On the Adamant(アダマン号に乗って)』であった。ドキュメンタリー作品の金熊賞獲得はベルリン映画祭史上初めてとのことである。パリのセーヌ川に停泊している船を使った精神に障害をもつ人向けのデイケアセンターの日々を撮った同作は、上映とともに大きな話題となっていた。フィリベール監督は、『ぼくの好きな先生』、『人生、ただいま修行中』などが日本でも公開されており、今回の受賞作には監督と20年来の交流のある日本の配給会社ロングライドも製作に関わっている。金熊賞以外の受賞作・受賞者をみても、欧州勢の独占といってもよい結果であったが、こればかりは審査員次第なので仕方がない。2021年より‘男優’‘女優’という名称を撤廃し、‘主演俳優賞’‘助演俳優賞’とした同映画祭であるが、今回、それらを受賞したのはどちらもトランスジェンダーに題を取った作品の俳優であった。今回たまたまなのだと思うが、この傾向が続くとあまり好ましいことではないかもしれない。

審査員団を率いたのはアメリカの俳優、クリステン・スチュワート氏。映画祭の審査員長を女性が務めることもごく普通になってきたが、その中でもスチュワート氏は格段に若い。任に足る人物であれば年齢は問わなくて良いことの好例になったのではと思われる。ちなみに7名の審査員の内訳は女性5名、男性2名であった。

金熊名誉賞受賞のスティーブン・スピルバーグ監督にはひときわ注目が集まった。受賞記念の特集上映も組まれ、そのラインナップの豪華さ、多彩さにスピルバーグ監督の功績を再認識した。授賞式ではU2のボノが登壇し、スピルバーグ監督への賛辞を捧げた。誰もが知る世界的にヒットしたスペクタクル大作から、渋く示唆に富んだ作品まで、その長きにわたる偉業に対しての贈賞であり、さらなる創作への意欲を語る同監督に会場はスタンディングオベーションで讃えた。まさに「スター監督」である。

**日本映画**

今回のベルリン映画祭における日本映画は、多いとはいえないものの、まずまずの存在感であった。

|

|

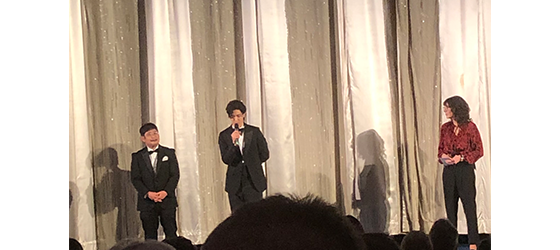

| 『すずめの戸締り』公式上映後 |

『すずめの戸締り』記者会見 川村元気プロデューサー(左) 新海誠監督(左から二人目) 原菜乃華氏(右から二人目) |

新海誠監督のアニメーション、『すずめの戸締り』がコンペ部門入りを果たした。日本映画のアニメーションとしては宮崎駿監督の『千と千尋の神隠し』(2022)以来、21年ぶりで、すでに日本での公開も成功を収めているが、晴れて国外での初披露となった。ベルリンでの上映後は世界各地での大々的な公開が決定しているとのこと。新海監督はアニメーションファンの間では日本国外でもすでに知名度が高く、ベルリンの記者会見場も報道関係者で満員、新海監督への注目の高さを示していた。ひっきりなしにさまざまな質問が飛び、非常に密度の濃い会見となった。公式上映では、随所に笑いも起こるなど、やや意外な反応もみられたが、総じて好反応であった。作品の大きなモチーフとなっている東日本大震災についてはドイツその他の国の人々もおそらく記憶していると思われるが、今作との繋がりという意味ではうまく理解できていたかは少々疑問である。受賞作品をはじめ、コンペ出品作の中でもひと際エンタテインメント色の強い今作は、審査員団の好みとは少々傾向が違ったようだが、初の三大映画祭参加であった新海監督は十分な手ごたえを感じたとのことであった。

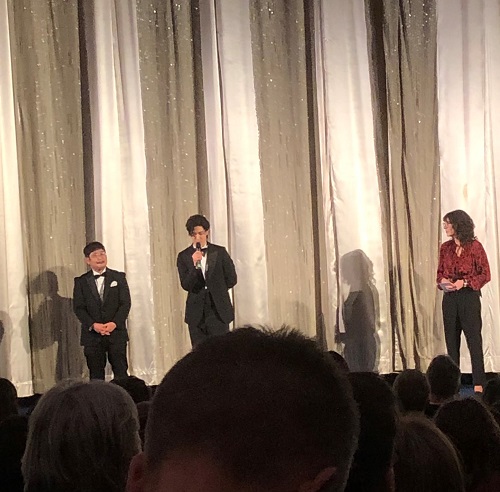

アウト・オブ・コンペ部門への『#マンホール』でベルリンへの再訪を果たしたのが熊切和嘉監督である。上映前には映画祭ディレクター、カルロ・シャトアリアン氏より、熊切監督のベルリンデビュー時(『鬼畜大宴会』パノラマ部門への出品)の話が披露されるなど、ベルリンとの縁を強調。深夜まで及んだ上映、質疑応答も大いに盛り上がりをみせた。おそらく主演俳優、中島裕翔氏を見届けるべく、日本から訪れたと思われる人々の姿もあった。

|

| 『#マンホール』上映後に挨拶をする熊切和嘉監督(左)、中島裕翔氏(中央) |

フォーラム部門には二本が出品された。昨年の0本には衝撃を受けたので、今回は安堵した。どちらも東京藝術大学大学院映像学科で映画製作を学んだ監督で、世代も近く親交もあるとのこと。『すべての夜を思い出す』の清原惟監督は、前作『わたしたちの家』に続いて二度目のフォーラム入りとなり、今作はこのベルリンでの上映を機に、中国圏でのセールスも成立したとのことである。太田達哉監督の『石がある』は、昨秋の東京フィルメックスでの上映で好評を博し、満を持しての海外初披露となった。

|

| 『すべての夜を思い出す』上映後のQ&Aに登壇する清原惟監督(右) |

ベルリン映画祭は、東西冷戦下の1951年に西ベルリンにてスタートした。東側の作品が例外的に見ることができたといった特殊な事情から、政治的な意識が高い、社会派色の強い映画祭とのイメージが濃厚であった。そして実際にそうであった。ここしばらくはそのイメージも緩和されていたが、今回はより強固にその色が映し出されていた。オープニング・セレモニーはまさに‘政治的意見表明の場’であった。昨年のカンヌ、ベネチア両映画祭と同様に、開会式にはウクライナのゼレンスキー大統領がオンラインで登場し、壁崩壊前のベルリンを舞台にしたヴィム・ヴェンダース監督の『ベルリン・天使の詩』や、映画祭のメイン会場にかつてベルリンの壁があったにも触れ、あらためて平和とウクライナへの支持を呼び掛けた。自らウクライナ入りしてドキュメンタリー『Super power』を共同監督したショーン・ペン氏も登場した。ロシアによるウクライナ侵攻から1年を迎えた2月24にはレッドカーペットでウクライナへの連帯を呼びかけるデモも行われた。ドイツをはじめ、ヨーロッパの人々にとってこのウクライナ侵攻は「自分ごと」として、非常に大きな危機感をもって捉えていることをあらためて痛感したベルリン映画祭であった。また、映画祭期間中にはコンペ部門の審査員のひとりである、イラン出身で現在はフランスを拠点にしている俳優ゴルシフテ・ファラニや他の審査員たち、またベルリン映画祭のディレクターなどが、イランで起きている反スカーフ運動への共鳴を宣言し、イランの女性たちの人権擁護を求める沈黙のデモを行った。